2019年8月31日,由国际环保组织绿色和平与清华大学新闻与传播学院共同主办的“中国环境故事网络”新一期线下沙龙活动在清华大学未来媒体实验室顺利举办。

本期活动以“中国可再生能源的迷思破局”为研讨主题,清华大学新闻与传播学院、国家发改委能源研究所、中国新能源电力投融资联盟等多家科研机构和可再生能源领域的专业人士,以嘉宾身份来到现场,与来自环境和能源报道一线的媒体,共同研讨中国能源转型和可再生能源发展的挑战与前景。

绿色和平袁瑛

绿色和平袁瑛

绿色和平东亚分部气候与能源经理袁瑛在开场时介绍道:在过去17年中,绿色和平专注于气候变化与能源问题,通过政策倡导、企业和市场推动、公众互动和合伙伙伴赋能等多样化的形式,不断推动中国的能源结构向低碳化、清洁化的方向发展。

“然而,在能源转型已有共识的今天,我们发现在外部媒体的讨论中仍然存在很多分歧和争论。比如煤炭与可再生能源的位置,一方面,我们不断地听到学者说,未来50年煤炭在中国还是不可替代的,还是中国的主流能源;另一方面,我们也听到学者强调,说能源转型必须加速,可再生能源必须尽快地替代煤炭。再比如当我们提到可再生能源波动性的时候,很多学者包括政策决策者会说,可再生能源是波动的,公众也会说这是垃圾电。可是在我们看来,这怎么是波动呢?是因为需求不够灵活,电网不够灵活,但可再生能源是灵活的。”

“所以,我们可以看到,从不同的位置或者是不同的立场来面对同样的一个事情,会发现有很多不同的阐述。那么对于记者来说,应该抓住什么样的根本点,或者用什么样的立场来看待这些在能源转型当中出现的形形色色的争论呢?我想这个问题是我们今天的沙龙想要去回答或者探索的地方。”

清华大学梁君健

清华大学梁君健

清华大学新闻传播学院党委书记梁君健老师为本次沙龙活动作开幕致辞。他指出,环境议题是这个时代中心的议题,大学在这样的议题当中会起到非常重要的作用,因为大学是生产知识与凝聚共识的地方。“但是更广义来看,我们更希望与来自社会各界的朋友们就当前的话题共同探讨,产生有价值的信息,更好的共识。我自己在纪录片创作过程当中就经常接触到跟环保相关的话题或者知识。在早些年《一张宣纸》纪录片中,我们当时拍摄的是传统手工制造的宣纸,但是我们在了解的过程中发现了现在社会对环境带来的破坏,此外传统的工匠对自然界的认识观点也非常精彩。”

梁老师表示,对于环境这样的议题来说,它既需要来自很前沿的科学研究,也需要聆听来自不同的机构、不同的群体,不同文化的观念的声音。“今天这样的论坛,将为我们提供一个把多元化的视角聚集在一起产生火花的机会。”

国家发改委能源研究所陶冶

国家发改委能源研究所陶冶

作为占全球碳排放四分之一的经济主体,中国的能源转型意义非凡,也独具特色。国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶老师,在沙龙活动中指出,中国能源的发展不单单是能源自身的问题,很多是跟社会经济发展的问题相关,同时在当下的中国,能源转型还涉及另外一个问题,那就是跟“一带一路”相结合的发展思路。在过去,中国能源生产与经济消费都主要在东部,所以长期以来一直是把在北部、西部地区生产的能源运到中东部地区。但是在“一带一路”的倡导下,西部地区本身也可以作为一个经济区域的核心,甚至成为对外出口或者对外辐射的一个桥头堡。这就需要西部地区更多依托自身资源支撑自身的发展,而东部也要谋求通过分布式能源供应,例如海上风电,这在一定程度上也提供了能源转型的大的发展思路。

陶老师强调,对于当下能源转型的基本判断主要应该基于以下几点:

首先,我们能源转型不是为了转型而转型。也就是说在我们寻求经济高质量发展的过程中,“结构减量”、“清洁、安全、高效”这些内涵本身其实就跟我们推进能源转型就是一脉相承的。

其次,我们要认识到,对于转型这件事情,全世界都说能源转型,但是转型的起点、终点、过程,可能大家的理解都不同。尤其是不同于已有的成功的经济发展案例,至今我们仍然没有看到哪个国家充分实现了能源转型的最终目标。

再次,转型绝不单单是强调到供给侧到底是用风,用煤,还是用光,转型是从头到尾,不仅在生产侧、运输侧,更重要的是在消费侧发生转变,比如消费业态模式等等。此外,关于发展可再生能源我们需要的一个重要观念转变在于,技术在进步,中国或者全球发展可再生能源,一定不是石油与天然气没有了,才用可再生能源。好比人类文明从石器时代进入到青铜时代,并不是因为没有石头了。所以,资源量确实是一种约束,但是不是核心约束,更多是化石能源开采带来的环境问题和经济代价。

陶老师还进一步分析了中国政府关于可再生能源发展的目标,以及在全球碳排、温控计划中的处境。“不同于市场投资主体,从决策者的视角来看,重要的是到2050年形成什么样的社会经济发展状况?如果把碳减排这件事情确定为与人类社会命运攸关的一件事情的话,我觉得答案是显而易见的,这也就是我们设定了2050年国民经济与社会状况目标,回过头来再倒逼能源系统为此目标进行转型。”随后陶老师还详细地分析了中国可再生能源发展的前景,包括逐渐取得与其他能源的比较优势、与其他能源在经济发展中的统筹配合等等。

在发言的最后,陶老师总结道,本次沙龙主题用“迷思”这个词的贴切性在于,对可再生能源的讨论,在当下甚至相当长一段时间内都是有必要的。但是同时这个问题又很迫切,一旦讨论拖长了,就有可能面临路径锁定的问题,这对能源发展与国家战略发展都是十分重要的。

中国新能源电力投融资联盟彭澎

中国新能源电力投融资联盟彭澎

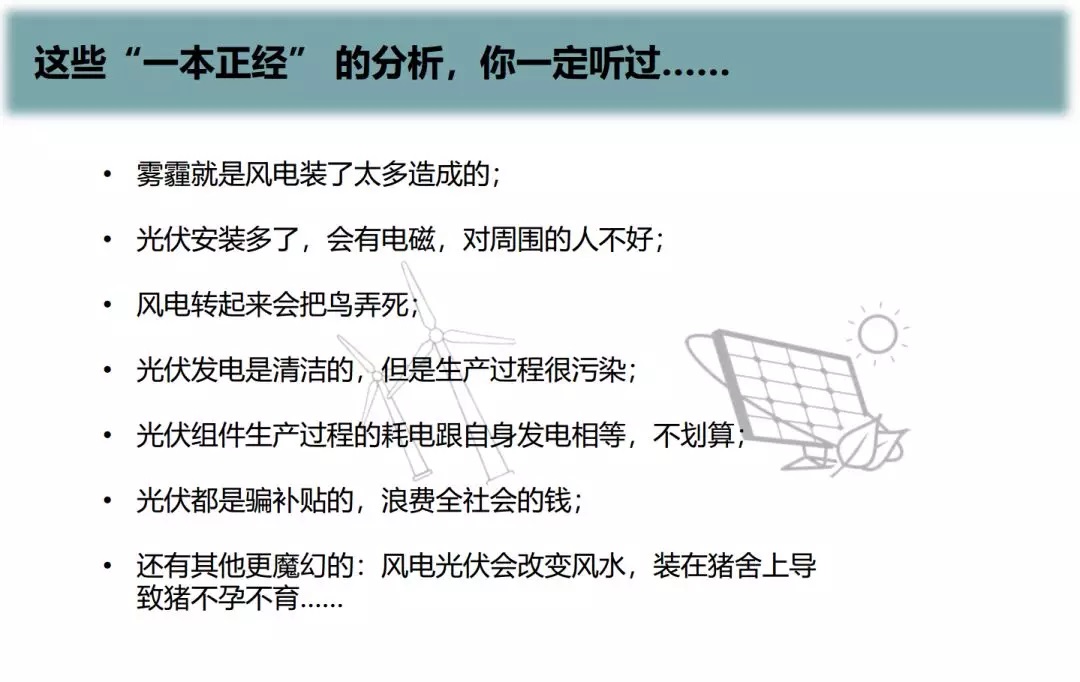

在可再生能源行业快速发展的同时,也存在着很多的迷思与误解。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎就专门总结分析了“这些年可再生能源背过的那些锅”,举例说明新能源在国内舆论环境中遭遇的误解和谣传——

“这些一本正经的分析,大家一定在过去几年的报纸报道上看到过。比如说,北京雾霾这么严重,其中一个原因是风电装太多了,阻止风进入到北京,导致北京污染物扩散的比较慢。另外,像光伏安装后,是不是有电磁辐射,对周围人不好?另外,光伏组件生产过程耗电跟自身发电相等,是不是不划算?或者光伏都是骗补贴,浪费全社会的钱……这些讨论现在还在微博上被很多人传播。针对这些问题,我们在传播领域已经跟多家机构做了很多次合作,通过各种努力辟谣,但是我们行动的速度比起谣言的传播速度来说,差距还是很大的。

这些谣言本身的特点使得它们更容易吸引眼球,更容易吸引民众的关注。所以,对于为可再生能源发展营造一个比较好的公众舆论环境这件工作来讲,还是任重道远。”

卓尔德环境(北京)研究中心张树伟

卓尔德环境(北京)研究中心张树伟

说到能源转型的时候,德国长期以来作为“排头兵”,其很多做法一直被很多希望加快能源转型的国家借鉴与学习。

卓尔德环境(北京)研究中心首席研究员张树伟,就与大家分享了德国能源转型的历史发展与经验。

他指出,德国的能源转型有两个支柱,第一个是能源效率提升,第二个是发展可再生能源。发展可再生能源,逐步关闭煤炭、核电,实现终端能源效率的提升,从而实现2050年总量的缩减以及结构的变化,这就是德国能源转型的具体的含义。“如果要说德国人做事跟其他国家有什么不一样的话,那就是确定战略之后把它做的很细腻”,在介绍德国2038年退煤完成的路线图时,张老师指出,这样明确的计划对于能源发展具有很强的意义,因为它意味着较强的执行力,即使会有缺点,但“自己承受缺点的代价,这就足够了”。

相比之下,国内大多数讨论都是基于理念,而不是基于现实现状的讨论,这种思维方式不同往往是犯逻辑错误的。“转型需要目标,需要工具,你不能定一个很高的目标,没有工具实现。当我们的目标确定了就是清洁低碳、安全高效的能源体系,但这些词又是基于理念的讨论,而不是基于具体的大家都可以理解的信息,比如:我们面临的问题就是多高效算高效?多清洁算清洁?所有的这些词都在大的连续区间上。所以要解决这些争议,可能要确定更加清晰可衡量的目标。”

除了明确目标外,张老师还强调了文化心理和政策意见代表性等因素在“退煤”问题上的重要性。“这个市场无疑是复杂,转型要以所有人都可以接受的方式进行,本身可检验性与透明性变得非常重要。这也是我们整个媒体行业发挥越来越重要的机会。”

圆桌讨论

圆桌讨论

在圆桌讨论环节,三位来自不同领域的发言代表,围绕能源体系在国内舆论场话语权的问题展开了讨论。特别是围绕近来可再生能源发展迅猛,但话语权相对煤炭等传统能源还是较弱的现状阐述了各自观点。

绿色和平徐腾飞

绿色和平徐腾飞

绿色和平传播互动部的徐腾飞女士指出,绿色和平从2017年就开始思考关于舆论对可再生能源发展的影响,并在2018年正式开展了这个项目,其中包括一个公众调研,了解公众对于可再生能源的认知状况。“我们在北京、上海、长沙等地发放问卷,做了焦点小组的访谈,调研结果告诉我们,差不多有50-60%的公众觉得可再生能源是未来的能源趋势,但是也有不少公众认为由于技术还不可靠等问题,它甚至还会有一些生产环节的污染、能耗等负面影响。这样的一些反馈信息让我们认识到,可再生能源的形象是需要更新和重塑的,这也意味着,我们的工作是有必要的。”

来自能源媒体的徐沛宇女士表示,与十多年前新闻报道整天都是煤炭怎样短缺不同,这些年媒体环境其实在变化,向着很好的方向在发展。她指出,能源新闻在舆论场中可能本就不是那么受到重视,这是能源报道的一个难题;其次,可再生能源的产业和规模还不够成熟,要想与煤炭等大巨头平起平坐可能还需要一段时间的发展。

“但是,我们可以更多地聚焦于可再生能源本身产品之外,可以放到更大的环境事业中进行报道,从集中式的电站,到现在分布式趋势、能源生产与消费模式发生根本性的转变,这是大背景、大趋势。大趋势下有很多故事可以写。最后,我们要写得更引起关注的话,就要沉下来心来做一些有温度的,找一些真正有维度的故事,来做可再生能源报道。”

创绿研究院李秀兰

创绿研究院李秀兰

来自创绿研究院的李秀兰女士最后发言,她指出,基于共识,可再生能源无疑是实现气候目标和可持续发展的重要解决方案。但是作为研究机构,如何把研究的成果投入实际,在公众意识、政策倡导、投资建议等领域发挥作用,确实是当前存在的一个问题。“我们一致在做政策倡导,但是收效依旧不是很明显。我们可能有一些方案,但是只能私下会议交流、一对一多一些,但是从整个媒体环境来讲,这么来讲述这些故事并不是很多。”在最后,李秀兰提出,是否有可能在媒体间建立一个战略性的合作传播,有体系地把可再生能源的这些事情讲透彻、讲清楚,尤其在国家的国内国外战略及政策方面。相信这在很大程度上将有效地把民众和各层级利益相关方联系起来,让民众对政策和行业有更直观的感受。

关于中国环境故事网络

【中国环境故事网络】课题组由国际环保组织绿色和平与清华大学新闻与传播学院联合设立,旨在帮助与促进在中国环境议题第一线的传播工作者们创作更多专业、客观、科学的环境报道。课题组自从去年年底立项以来,已经先后举办了5场线下活动,涵盖了化学品管理、绿色金融、工业园区管理、国际海洋开发和全球塑料污染等不同的环境议题,吸引到来自新闻媒体、研究机构、环保组织、咨询公司等近300人次的踊跃参与和积极反馈。

(文章来源:绿色和平)